Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá é um daqueles filmes que parecem não caber na tela, ele é um filme que não se contenta em ser visto, mas pede para ser sentido, como um canto ancestral que atravessa gerações. Nele, a saudade não é apenas um vago sentimento, mas uma presença viva, um fio que costura o que a violência tentou separar. E a ancestralidade? Não é algo distante, mas um chão firme sob os pés, um caminho que Sueli Maxakali refaz com a câmera na mão e o coração aberto. Este é um filme sobre reencontros, mas também sobre o cinema indígena brasileiro – diverso, pulsante e impossível de ser engessado num único rótulo. Afinal, como colocar no mesmo saco mais de 300 povos, cada um com suas línguas, ritos e modos de resistir? O que Yõg Ãtak nos lembra é que o cinema, nas mãos desses realizadores, não é apenas arte: é arma, é cura, é voz. E, acima de tudo, é um jeito de dizer: “Ainda estamos aqui”.

Além de Sueli, Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá também é dirigido por Isael Maxakali, Carolina Canguçu e Roberto Romero, o documentário é muito mais que um reencontro familiar: é um ato político, um ritual cinematográfico e um convite à escuta.

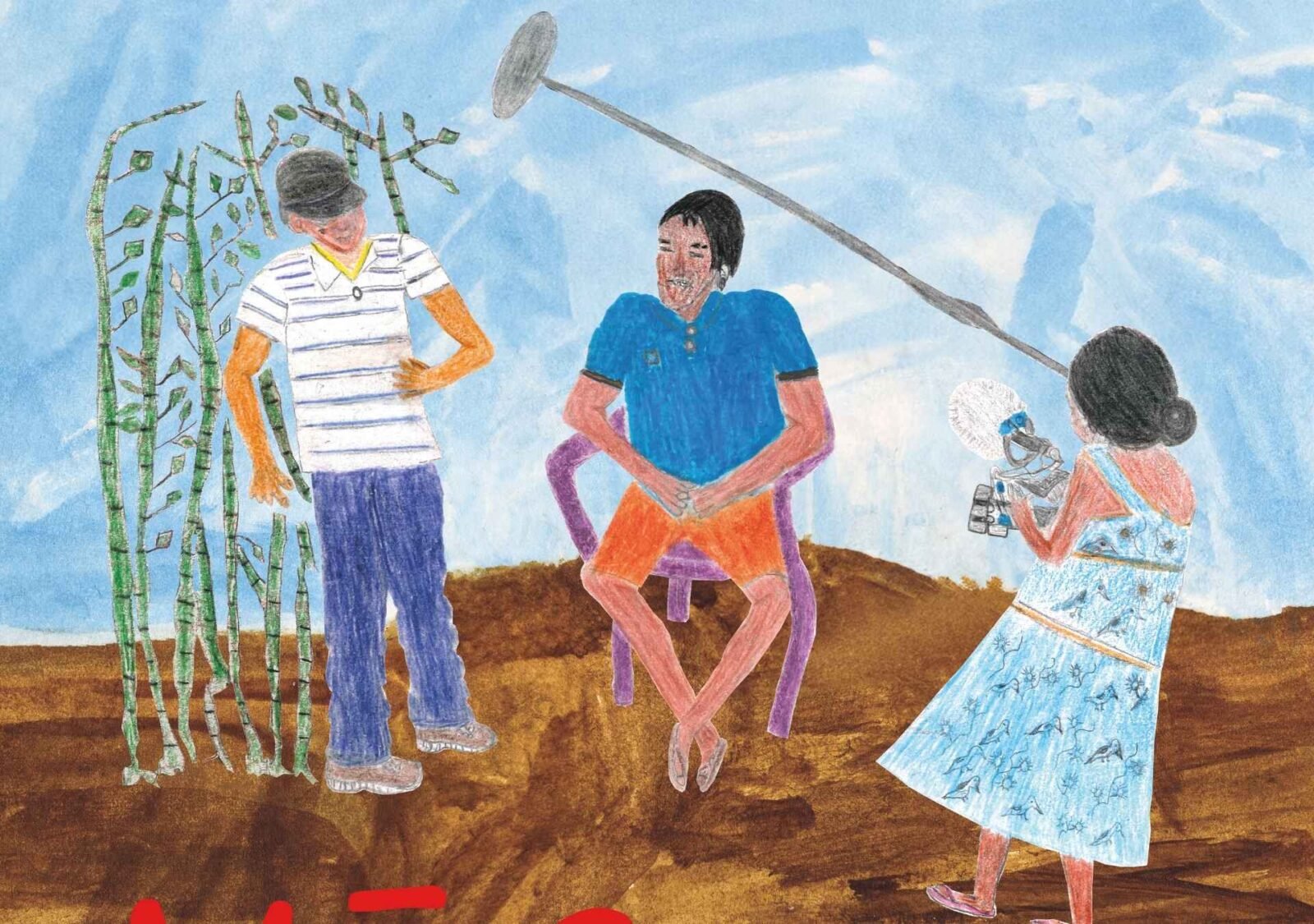

A narrativa acompanha Sueli Maxakali em sua busca por Luiz, seu pai Kaiowá, separado dela durante a ditadura militar, quando ela era apenas um bebê. Quatro décadas depois, essa busca se transforma em um filme que transcende o pessoal para mergulhar nas feridas coletivas de povos indígenas violentados pelo Estado. A câmera, muitas vezes instável, não esconde seus tropeços – e é justamente nessa imperfeição que reside sua força. Os blackouts de imagem, os enquadramentos que parecem surgir ao acaso, tudo isso reforça a ideia de que o cinema aqui não é uma ferramenta de perfeição, mas de verdade.

O longa se estrutura como uma carta visual, um álbum de memórias que Sueli compõe para mostrar ao pai a família que ele nunca conheceu. A introdução, com planos serenos de rostos maxakali – crianças, adultos, idosos –, funciona como um prelúdio musical. Cada olhar, cada gesto, é uma nota em uma sinfonia de resistência. A fotografia, embora simples, é profundamente sensível à luz natural, privilegiando tons quentes que remetem à terra e ao fogo, elementos centrais na cultura desses povos. Não há excessos estéticos, porque o filme não precisa deles: sua beleza está na autenticidade do que é mostrado.

Um dos aspectos mais impressionantes de Yõg Ãtak é a forma como equilibra tradição e modernidade. Os cantos maxakali e kaiowá ecoam em harmonia com o tilintar de celulares, usados para comunicar aldeias distantes. A montagem, não linear, alterna entre o presente do reencontro e fragmentos do passado, como se costurasse um tecido temporal rompido pela violência. Essa escolha narrativa não é aleatória: reflete a própria concepção indígena de tempo, circular e não fragmentado, onde passado e presente coexistem.

A direção coletiva imprime uma pluralidade de olhares que enriquece o filme. Em certos momentos, a câmera parece dançar junto com os rituais, quase como se fosse um participante invisível. Em outros, ela se fixa em silêncios que falam mais que palavras – como a cena em que uma placa de território retomado é filmada sem comentários, deixando a imagem carregar todo o peso da resistência. Essas escolhas revelam um cinema que não precisa explicar-se, porque confia na potência do que é vivido.

A trilha sonora, composta pelos cantos tradicionais, é outro personagem central. Ela não acompanha as cenas; ela as habita. Há uma cena particularmente tocante em que Sueli e seu pai, finalmente reunidos, cantam juntos – não em uníssono, mas em diálogo, como se estivessem reconectando fios partidos. O som não está apenas na banda sonora; ele permeia o filme inteiro, das folhas ao vento aos passos no chão de terra. A edição de som, portanto, não se limita a técnica: é um gesto afetivo.

E é impossível falar desse filme sem mencionar sua linguagem como ato de resistência. Falado em maxakali, guarani kaiowá e português, Yõg Ãtak recusa a homogeneização. As legendas não são meras traduções; são pontes entre mundos. Quando Luiz, inicialmente relutante em aparecer, finalmente surge na tela, sua presença é tão forte que dispensa palavras. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela sabedoria, conta uma história que nenhum discurso poderia resumir. A insistência da equipe em respeitar seu tempo – esperando, ouvindo, compartilhando – reflete um cinema que não extrai, mas compartilha.

O filme também joga com o contraste entre o íntimo e o coletivo. A busca de Sueli é pessoal, mas ecoa a luta de milhares de indígenas cujas famílias foram desfeitas pela violência do Estado. A cena em que ela percorre os 1.800 km entre Minas Gerais e Mato Grosso do Sul não é apenas uma viagem geográfica; é um atravessamento simbólico de fronteiras impostas. A fotografia captura essa jornada sem dramatização, mas com uma quietude que amplifica sua carga emocional. Os planos abertos das paisagens não são meros pano de fundo; são testemunhas dessa travessia.

E então chegamos ao reencontro, momento em que o filme atinge seu clímax sem recorrer a melodrama. A emoção está nos detalhes: um olhar, um toque hesitante, o modo como Luiz segura o neto que nunca conheceu. A câmera não invade; espera. Essa paciência cinematográfica é, talvez, a maior lição do filme: não se pode forçar a memória, assim como não se pode forçar um plano. Tudo chega no seu tempo.

Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá é um filme que desconstrói a ideia de documentário como espelho da realidade. Ele vai além, tornando-se um espelho de realidade – um reflexo vivo de dores, alegrias e resistências.

O cinema aqui não é ferramenta, é prolongamento. Assim como Sueli reconecta-se com seu pai, o filme reconecta o espectador com histórias apagadas. E nesse movimento, nos lembra que algumas cartas não são escritas para serem lidas, mas para serem vividas. Yõg Ãtak é uma dessas cartas – e, como toda boa carta, ela não termina com um ponto final, mas com um convite para que continuemos a escuta.

Leia outras críticas:

Deixe uma resposta