Assistir a Mirrors No. 3, de Christian Petzold, e Folha Seca, de Alexandre Koberidze, na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo foi como observar duas maneiras distintas – e igualmente poéticas – de se aproximar do invisível. Petzold filma o silêncio e o luto como alguém que molda o ar entre as pessoas; Koberidze, por outro lado, dissolve a forma até restar apenas a leveza da observação, o prazer de estar no caminho.

Em comum, ambos parecem interessados no que escapa à nitidez – sejam os fantasmas de uma casa alemã ou a poeira que dança sobre uma estrada georgiana. Mirrors No. 3 e Folha Seca são filmes sobre o olhar, sobre o gesto de ver o mundo outra vez, mesmo quando tudo já parece conhecido.

Mirrors No. 3

Christian Petzold reafirma em Mirrors No. 3 o lugar que ocupa entre os cineastas mais consistentes e fascinantes do século XXI. Poucos diretores contemporâneos conseguem articular com tamanha delicadeza o real e o espectral, o íntimo e o político, o visível e o que permanece suspenso no silêncio. O novo filme parece, à primeira vista, um exercício menor dentro de sua filmografia recente – curta duração, trama contida, elenco reduzido –, mas é justamente nessa aparência modesta que Petzold atinge um estado de maturidade artística em que cada gesto, cada olhar e cada respiração valem mais do que mil reviravoltas narrativas.

O cineasta alemão sempre foi um mestre das atmosferas – e aqui ele as constrói com a precisão de quem filma o ar entre as pessoas. Os enquadramentos de personagens entre portas, janelas e corredores, herdeiros diretos da mise-en-scène clássica de Otto Preminger, ganham uma dimensão emocional que dispensa explicações. Existe um ar fantasmagórico em todo o filme; os personagens parecem atravessar o espaço como lembranças em carne e osso, assombrados por ausências que nunca se nomeiam. Essa qualidade espectral, no entanto, não é fria; ela nasce do afeto, da tentativa de reconstruir laços.

Paula Beer (Laura), colaboradora habitual de Petzold, oferece uma performance de contenção e ferida aberta. Sua personagem funciona como um catalisador silencioso das tensões familiares que orbitam uma casa isolada – cenário que o diretor transforma em um organismo vivo, cheio de frestas, sombras e pequenos brilhos. É muito interessante ver que, após a entrada de Laura na vida de Betty (Barbara Auer), a primeira ação da dona da casa é de pintar a faixada de sua, um simbolismo para que ela quer, finalmente, superar sua perda, mesmo que a partir de uma substituta.

Matthias Brandt e Enno Trebs, como pai e filho marcados pela perda, completam um trio de atuações que revelam o que há de mais humano na economia gestual do filme. Eles também, ao verem que aquela casa cheia de pequenos problemas – sala-louças e bicicleta quebrados e piano desafinado – agora, com Laura em suas vidas, essas objetos dentro da casa precisam ser concertados.

Tecnicamente, Mirrors No. 3 é um exemplo de sobriedade elegante. A fotografia trabalha o contraste entre o calor dos interiores e a frieza outonal do exterior, numa gradação que reflete o percurso emocional dos personagens. A música — em especial o uso de “The Four Seasons” e de uma canção de Frankie Valli, que nunca soou tão inquietante — funciona como elemento dramático interno, não como comentário. É impressionante como Petzold extrai tensão e doçura de uma trilha aparentemente trivial.

Há quem veja no filme ecos de “Um Corpo Que Cai”, e a comparação é inevitável: o tema da projeção amorosa sobre fantasmas do passado está lá, assim como o jogo entre ilusão e revelação. Mas Petzold não reproduz Hitchcock – ele o reinterpreta de modo quase transparente, como se quisesse demonstrar que o cinema, mesmo consciente de sua herança, ainda pode emocionar sem precisar reinventar nada.

Mirrors No. 3 é o retrato de um artista que domina seus próprios fantasmas e os devolve ao público com sinceridade desarmante. O que poderia ser apenas mais um exercício de estilo torna-se um gesto de reconciliação com o próprio cinema. Aquele que, mesmo em sua repetição, ainda é capaz de nos fazer ver de novo.

Folha Seca

Folha Seca – o título traduzido – parece conter em si a metáfora perfeita para o que o novo filme de Alexandre Koberidze representa. No futebol, o chute de “folha seca” é aquele golpe raro em que a bola, ao ser lançada, muda sutilmente de direção no ar, curva-se de maneira imprevisível e cai com uma… folha no chão. A jornada do filme segue o mesmo movimento: parte de um ponto claro, mas o trajeto é errático, cheio de desvios e hesitações; o que importa não é o gol, e sim o voo, o deslocamento, o percurso em si. Há algo de mágico nesse caminhar que oscila entre o acaso e a precisão, como se o próprio cinema, nas mãos de Koberidze, fosse o chute perfeito — aquele que, mesmo sem mirar, acerta em cheio devido ao efeito na bola.

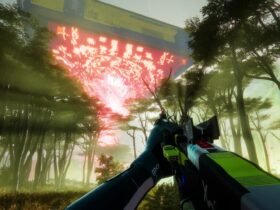

Desde os primeiros minutos, Folha Seca provoca o olhar com sua imagem pixelizada, de baixa resolução, que parece vibrar como o ar quente sobre o asfalto. O filme convida o espectador a enxergar através da imprecisão, a decifrar o borrão. O uso de um velho Sony Ericsson de 3.2 megapixels para registrar o mundo é mais do que um gesto estético, é uma tentativa de recuperar o olhar curioso de quem vê algo pela primeira vez. Cada plano é uma pequena aposta na beleza do banal – o carro sendo lavado, o campo vazio, o barulho do vento na estrada. Koberidze filma como quem observa um jogo em que o resultado pouco importa; o prazer está no toque, na passagem, no breve instante em que a bola – ou a vida – muda de direção sem aviso.

O diretor, que já havia mostrado seu fascínio pela poesia do cotidiano em “What Do We See When We Look at the Sky?”, leva aqui essa ideia ao limite. Influenciado pelas trilhas de Kiarostami e pelo rigor pictórico de Cézanne, Koberidze constrói um cinema em que cada imagem se equilibra entre o visível e o invisível. As cores se dissolvem, as figuras humanas parecem fantasmas, e mesmo assim há algo de profundamente real em tudo. O filme se recusa a oferecer nitidez porque sabe que a verdade – assim como o movimento de uma folha no ar – nunca é fixa.

A fotografia granulada, o som ambiente e o ritmo contemplativo fazem de Folha Seca uma experiência sensorial e meditativa. A jornada é longa, repetitiva, e é justamente nisso que mora sua graça: na paciência de observar o que surge pelo caminho, na ternura dos gestos simples, na beleza que o acaso oferece. O futebol, aqui, é menos esporte e mais metáfora – um campo de possibilidades onde tudo pode acontecer. E quando a imagem finalmente pousa, quando o filme termina, temos a sensação de que também fomos conduzidos por um chute improvável, desses que mudam de direção no ar e nos deixam, por um instante, suspensos entre o real e o sonho.

Leia mais sobre mais filmes da 49ª Mostra:

- Crítica | O Agente Secreto transita entre o afeto pela memória e o peso da ambição

- 49ª Mostra | Irmãos Versos Irmãos; Melhor Enlouquecer na Natureza; Galinha

- 49ª Mostra | Queen Kelly; Labirinto dos Garotos Perdidos

- Crítica | Há pedaços de cada filme da carreira de Guillermo del Toro em Frankenstein

- 49ª Mostra | Nova ‘78; After This Death; Urchin

- Crítica | O Diário de Pilar na Amazônia traz conscientização ambiental com sensibilidade

- Crítica | Bugonia – A comédia alienígena que revela o lado mais humano de Yorgos Lanthimos

Deixe uma resposta