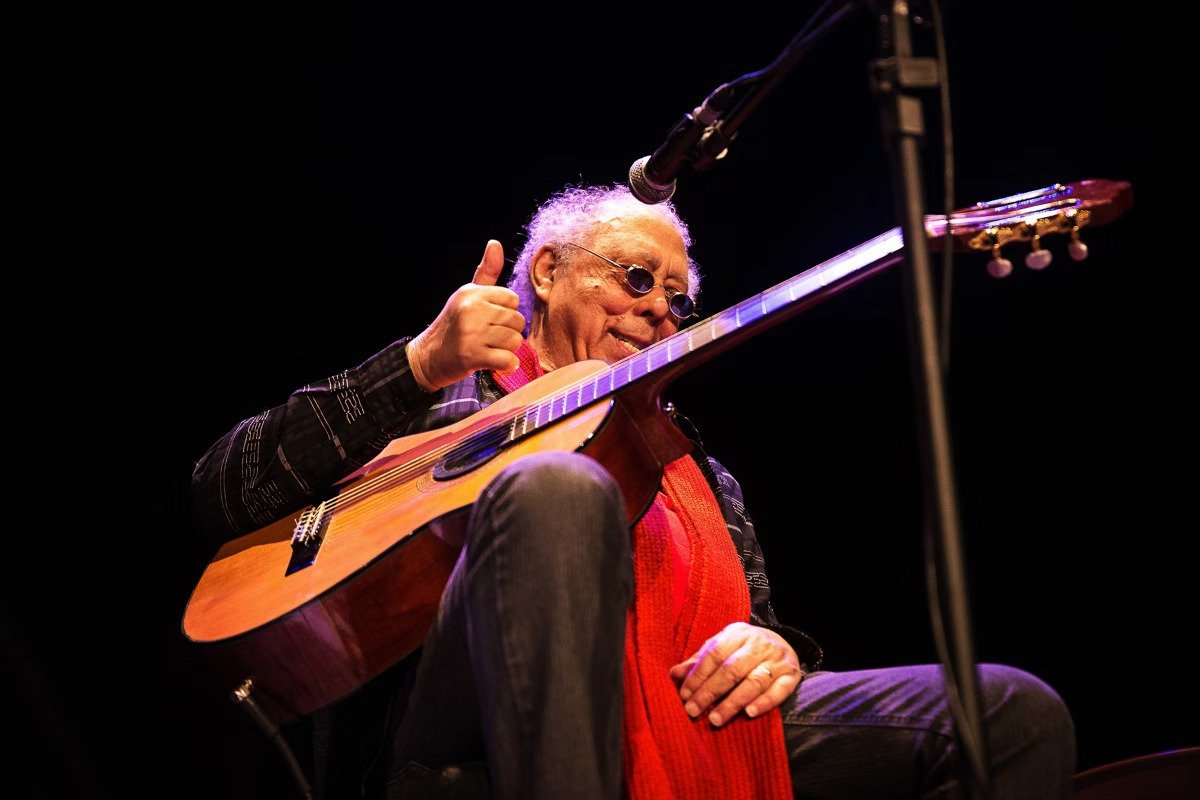

O noticiário do ano cobra, mais uma vez, o pedágio dos gigantes. O coração da Música Popular Brasileira (MPB) fica, de repente, um bocado mais vazio. Após a saudade de Lô Borges, que se foi sem fazer alarde, é a vez de Jards Macalé, o “Maldito” por excelência, dar o fora e deixar o palco, deixando para nós, aqui embaixo, a conta do bar e um violão permanentemente desafinado.

Sei bem o que ele estaria fazendo agora, em algum boteco celestial, com um sorriso de escárnio no canto da boca, xingando em voz baixa todo e qualquer jornalista que ousa chamá-lo de gênio. Uma vez, depois de um show, eu o chamei, sim, de gênio, e a resposta veio rápida, seca, carioca: “Gênio é o caralho, rapaz. Gênio é quem inventou a roda.”

Mas o esforço dele tinha a altura de um arranha-céu, e a genialidade, que ele tanto renegava, era a sua sombra inevitável. Macalé foi o homem que decidiu morar na fresta, no entreato, no “contra-tempo” que ele tanto amava, onde o samba do Morro do Formiga encontrava o jazz mais soturno de Stan Kenton e o eruditismo de César Guerra-Peixe e Ester Scliar. Ele foi o ponto de convergência onde o erudito fazia as pazes com o banal, onde a partitura mais complexa se dobrava para servir a uma letra sobre o desamor, sobre a vida crua da gente de verdade.

Jards Anet da Silva, o garoto da Tijuca que virou Macalé, em alusão ao pior jogador do Botafogo, já nasceu com essa maldição irônica no sobrenome artístico, um prenúncio do seu destino: o de ser um craque, um maestro, mas sob a capa do anti-herói. Ele não era feito para os gramados lustrosos do sucesso, mas para as várzeas existenciais, onde a beleza nasce com a lama.

Seus caminhos o levaram para o turbilhão baiano, o Grupo Baiano de Caetano Veloso e Gilberto Gil, mas ele sempre manteve a distância necessária para ser o catalisador. Em 1966, ele já estava ali, dando o toque sutil na direção musical dos primeiros shows cariocas de Maria Bethânia, forjando a Tragédia Grega em forma de canção. Sua imersão era total: da bossanovista elegância de Silvinha Telles à fúria vanguardista da Tropicália. Ele se tornou o diretor, o arranjador, o maestro do caos.

O estouro, o grande batismo de fogo que o carimbou com a pecha de maldito, veio em 1969. Foi no IV Festival Internacional da Canção, com “Gotham City,” parceria apocalíptica com José Carlos Capinam. O que ele entregou ao público conservador do Maracanãzinho não foi uma canção, mas um manifesto esquizofrênico, um grito de guerra em forma de forró-rock, um arranjo que exigia da orquestra a loucura total.

O resultado? Uma vaia histórica, uma manifestação de repulsa que ecoou por anos. O público queria o conforto da melodia; Macalé lhes entregou o espelho quebrado da ditadura e do anti-imperialismo patrulheiro. Ele não só desafiou a plateia, ele a cuspiu de volta. “Dormimos anónimos e acordámos famosos,” ele diria, sobre a fama instantânea e avessa.

A antipatia foi tão grande que nenhuma gravadora o queria. Ele passou dois anos no limbo, no longo sabático do rejeitado. Até que o destino, ou melhor, Caetano, o resgatou, mandando-o para Londres para assumir a direção musical de “Transa.” O disco que é considerado por muitos a obra-prima de Caetano, só existiu porque Jards Anet da Silva estava lá, no comando, transformando a solidão do exílio em uma transa musical de grupo. Ele não queria os créditos no encarte – aliás, Caetano omitiu, de propósito ou por “erro de impressão,” o que gerou o rompimento da amizade –, mas queria a experiência. E foi esse aquecimento, essa sintonia de mestres, que permitiu o passo seguinte, o seu grande tiro solo.

O álbum de 1972, o epônimo, “Jards Macalé”, foi um desses biscoitos finos que a Philips, teimando, pôs no mercado. Minimalista, urgente, gravado às pressas, mas com um repertório cinco estrelas que reunia toda a sua gangue de letristas insuspeitos: Capinam, Torquato Neto (“Let’s Play That”), Duda Machado (“Hotel das Estrelas”) e Waly Salomão (“Mal Secreto,” “Revendo Amigos”). No instrumental, a trinca de ases: ele no violão e contrabaixo, o incendiário Lanny Gordin e o baterista Tutty Moreno.

Esse disco não era para vender, era para doer. Era cru, anti-comercial, cheio de melancolia e sofrimento. A faixa de abertura, “Farinha do Desprezo,” já entregava a chave: uma canção sobre o resto, o avesso, a sobra da vida, um samba desordenado e irrequieto. Sua música não precisava de gente que a orientasse, como ele mesmo cantou.

“Let’s Play That,” com a letra definitiva de Torquato, é o grito de guerra de Macalé, o mandamento que define sua arte: “Vá, bicho, desafinar o coro dos contentes”, É a síntese da vanguarda que ele carregava; a alegria da melodia quebrada, a força de uma batucada que se recusa ao lugar-comum, um ritmo que é a própria experimentação sonora do Brasil, aos soluços, aos altos e baixos, em movimento total. É aí que ele se solidifica como o maldito que a música popular brasileira tanto precisava, o cara que abraçava a morbeza romântica.

Não por acaso, o álbum não vendeu. Foi rejeitado, tirado de catálogo. Como poderia um público, ainda sob a repressão diária, abraçar um artista que se expunha como “o faquir da dor,” como ele faria no segundo álbum, “Aprender a Nadar“? Ele mergulhava na inóspita Baía de Guanabara enquanto o álbum, cheio de vinhetas, ruídos e ideias dispersas, naufragava nas prateleiras.

Mas Macalé, o homem que sempre teve dificuldade em ser acessível ao mercado, se tornou indispensável ao espírito. Seu legado não está nas cifras, mas nas vozes que ele libertou. Gal Costa o transformou em sucesso ao gravar canções como “Vapor Barato” (parceria com Waly Salomão), “Hotel das Estrelas” e “Mal Secreto,” abrindo caminho para que Maria Bethânia, Clara Nunes e Nara Leão fizessem dele seu cancioneiro de dor e beleza. Jards, o homem que fazia samba com a alma de jazz melancólico, via sua glória ser cantada por elas.

Macalé seguiu em sua dualidade, seu “Contrastes” (1977), refletindo na gênese do samba a velha dualidade de alegria e tristeza, o caldeirão musical brasileiro, onde o branco e o preto criam a riqueza das diferenças. Onde “Existe muita tristeza / Na rua da alegria”, como na letra de Ismael Silva que batiza o disco.

E se o mercado o chamou de maldito, foi a história quem lhe deu o troco. O banquete dos mendigos, “O Banquete dos Mendigos” (1973), aquele concerto em celebração aos 25 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reuniu o crème de la crème da MPB (Chico Buarque, Milton Nascimento, Gal, Raul Seixas, Edu Lobo), foi proibido e censurado pela ditadura, lançado na íntegra apenas em 2015. É o símbolo de como a arte dele sempre foi grande demais para a estreiteza de seu tempo, grande demais para o sistema.

Para mim, que também vivo a sina de escrever e, nas horas vagas, me aventuro a compor, Macalé sempre foi a bússola. Ele era a prova de que a melancolia pode se revelar como energia, uma reação para continuar.

Ele era o cara que fazia trilha sonora para o Cinema Novo de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, enquanto era honrado pelo mestre Hélio Oiticica com “Macaléia.” Ele era o malandro que cantava, com o sorriso maroto, que ia à praia “pegar conjuntivite,” negando o estereótipo do carioca feliz, afinal, ele mesmo dizia: “o negócio era levar a um radicalismo total”.

Seu brilhantismo descontente sempre ficou à margem, mas o tempo, esse juiz implacável, trabalhou a seu favor. Hoje, a nova geração de experimentais – Ava Rocha, Metá Metá, Romulo Fróes, Naimaculada – o reverencia, e seu nome, antes sinônimo de fracasso de vendas, é sinônimo de culto e inventividade.

Jards Macalé se foi, mas deixou o seu som ecoando no vazio. E enquanto a gente chora mais essa perda, o som dele, eterno e irreverente, nos manda um recado, nos chama à ação. Porque o verdadeiro gênio não é o que nos agrada, mas o que nos desafia. E o gênio maldito, o “Macao,” o “Batman,” o homem que compunha sambas desordenados, deve estar agora, lá de cima, rindo da nossa comoção e mandando a gente calar a boca e ir desafinar o coro dos contentes.

A gente chora, mas a música fica. E a música dele é a eternidade em forma de soluços e tropeços melódicos. Vá, bicho, em paz. O violão da selva agora toca para a eternidade.

Obrigado por nos ensinar a nadar, mesmo sem saber se daria certo. A gente se vira por aqui.

De um outro rapaz esforçado.

As informações e opiniões formadas neste artigo são de responsabilidade única do autor. Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Conecta Geek.

Leia também:

Deixe uma resposta