Assim como mencionei na minha crítica de “Homo Argentum“, existem filmes que chegam às salas de cinema – ou, nos dias de hoje, aos streamings – carregados de um peso que vai muito além da tela. Eles nascem envoltos em polêmicas prévias, amados e odiados antes mesmo do primeiro plano, não por suas qualidades fílmicas, mas pelo terreno pantanoso que se propõem a explorar. Desta vez, o caldeirão cultural não é político ou social, mas religioso.

Sombras no Deserto, do diretor Lotfy Nathan, é precisamente esse tipo de obra; um projeto que pretende resgatar os anos ocultos de Jesus Cristo, transformando sua adolescência em um thriller psicológico e de horror. A premissa é inegavelmente fascinante e ousada. O resultado final, no entanto, é um paradoxo: um filme que tenta ser profundo, mas soa oco, que busca a grandiosidade mas tropeça na própria pretensão, deixando o espectador num limbo entre o tédio e a curiosidade mórbida.

A escolha narrativa de Nathan é, sem dúvida, o ponto de partida mais inteligente do projeto. Ao se basear nos evangelhos apócrifos, como o de Tomé – que narram episódios da infância de Jesus não reconhecidos pela Bíblia canônica –, o filme se liberta das amarras da narrativa tradicional e abre espaço para a ficção especulativa. A ideia de um jovem, chamado apenas de “O Garoto” (Noah Jupe), descobrindo seus poderes divinos de forma assustadora e incontrolável é um terreno fértil para o horror.

A manifestação de dons como a cura ou a premonição, em vez de milagres gloriosos, são retratadas como eventos traumáticos, que aterrorizam a vila e forçam a Sagrada Família a uma vida nômade e fugitiva. Esta é uma abordagem que poderia render um drama familiar pungente e um terror existencial genuíno, explorando o fardo de carregar a divindade dentro de um corpo humano e adolescente.

No entanto, é justamente na execução que Sombras no Deserto começa a desmoronar. Nathan, visivelmente influenciado por um cinema de arte europeu, opta por uma direção que privilegia a atmosfera em detrimento da narrativa – algo que não é necessariamente ruim. A fotografia de, é um dos pouquíssimos elementos consistentemente elevados do filme, com a paleta de cores quente e árida, dominada por tons de sépia, criando uma sensação opressiva de calor e desespero.

O grão da imagem, por vezes, lembra um filme dos anos 70, conferindo uma textura vintage, mas também com uma certa ideia de “cinema de qualidade”. Os enquadramentos são simétricos e cuidadosamente compostos, quase como quadros vivos. Tecnicamente, é bonito de se olhar. O problema é que essa beleza é estática, decorativa. Ela não consegue transmitir a angústia interior do personagem principal nem a tensão que deveria permear cada cena.

A montagem, por sua vez, contribui para a sensação de desconexão e sonolência. As transições entre as cenas são, por vezes, bruscas e desconexas, criando buracos narrativos que o roteiro não se preocupa em preencher. Personagens e subplots são introduzidos e depois abandonados, como a misteriosa jovem acorrentada que suplica a Jesus pela morte – um momento genuinamente perturbador que, no contexto geral, parece um insight isolado de genialidade perdido em um mar de indecisão. A estrutura do filme não flui; ela pula de uma cena para outra sem construir uma emoção contínua, deixando a impressão de que se assistiu a uma série de clips.

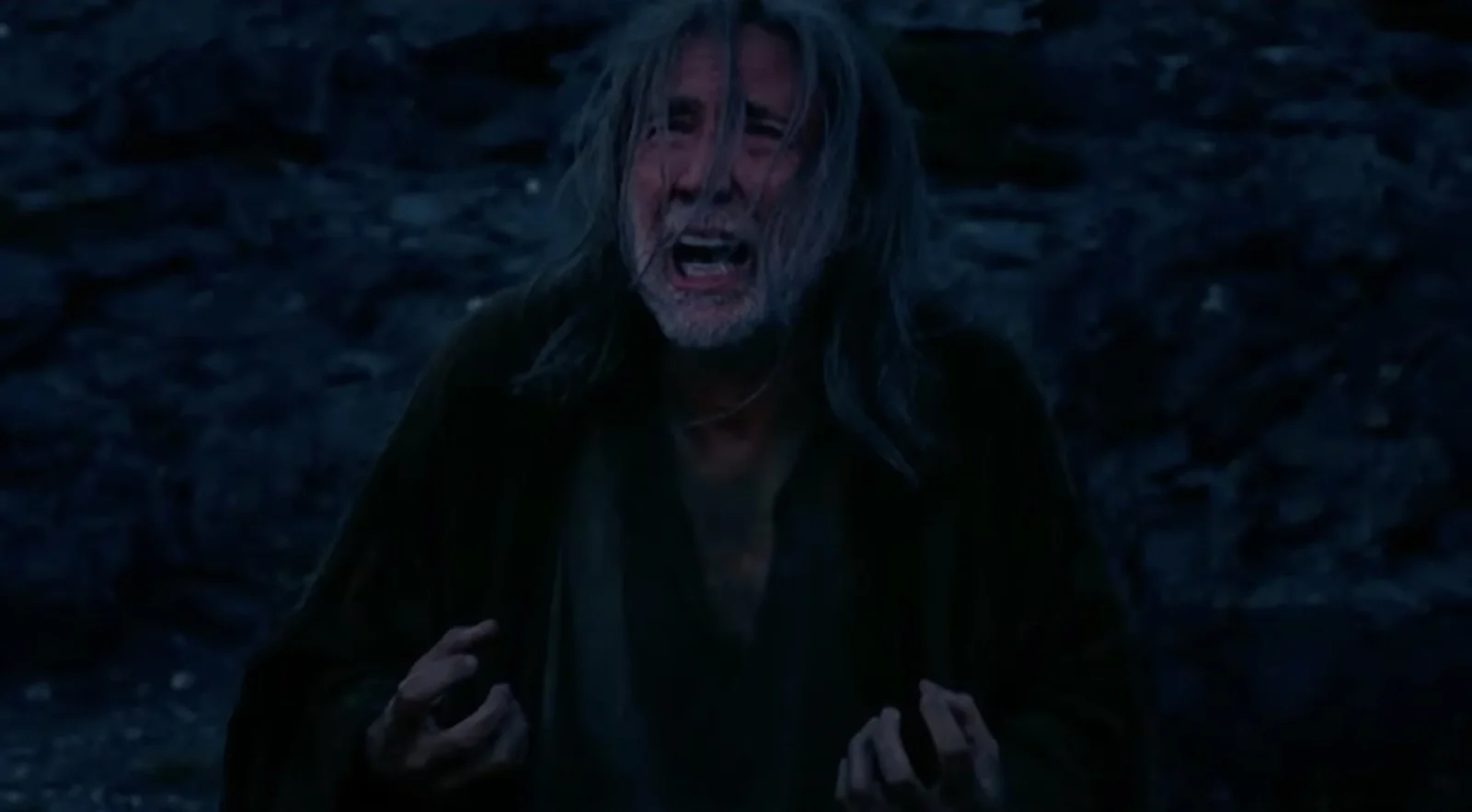

O elenco, por mais talentoso que seja, parece nadando contra a maré de um roteiro que não lhes dá material concreto. Jupe, como O Garoto, tenta transmitir a confusão e o peso de sua condição principalmente através de olhares e silêncios. É uma performance sutil, mas que acaba sendo engolida pela passividade do personagem no roteiro. Nicolas Cage, no papel do Carpinteiro (José), vive um paradoxo interessante. Longe dos meme que sua persona pode evocar, aqui ele está relativamente contido, embora seu momento de explosão – um ataque de ciúmes e raiva contra Maria – seja um dos poucos instantes de pura emoção humana e caótica no filme. É uma faísca de intensidade cageana que, infelizmente, é rapidamente apagada pelo tom geral de melancolia serena. FKA Twigs, como A Mãe (Maria), é uma presença etérea e enigmática. Sua interpretação é mais física do que verbal, mas a direção a reduz a um ícone, uma virgem de porcelana.

O horror, supostamente o gênero que justifica a releitura, é o elemento mais decepcionante. O filme confunde atmosfera pesada com susto. A ameaça principal se materializa na figura de um jovem demônio, interpretado com uma inquietação genuína por seu ator, que surge para tentar O Garoto. Cenas como a em que Jesus afirma sentir a dor do diabo, silenciando-o momentaneamente, mostram o potencial que a história poderia ter tido. No entanto, essas interações são raras e se perdem em meio a longos planos de paisagens desertas e olhares perdidos. Os poucos efeitos visuais utilizados são notavelmente fracos, o que não é lá um grande problema, mas é um atestado das limitações orçamentárias do projeto.

Sombras no Deserto é um daqueles filmes que parece acreditar que a seriedade do tema e a beleza das imagens são suficientes para constituir uma grande obra. Lotfy Nathan claramente quer provocar e elevar o debate, tentando costurar o sagrado com o sombrio. Mas o tecido que ele usa é frágil e a costura, desleixada. O filme não é ofensivo do ponto de vista religioso; é, na verdade, bastante respeitoso em sua abordagem trágica. Sua falha maior é ser maçante e pretensioso. Ele almeja a profundidade de um “A Bruxa”, mas carece do pulso narrativo e da tensão meticulosa de Robert Eggers. Quer a ousadia temática de um “A Última Tentação de Cristo”, mas para chegar perto do que Scorsese fez, ele deveria pelo menos tentar fazer um filme herege.

Leia outras críticas:

Deixe uma resposta