Existe uma frustração recorrente entre os amantes do terror: a previsibilidade. Como se o gênero tivesse caído em um ciclo repetitivo de sustos coreografados, personagens unidimensionais e estruturas narrativas previsíveis. O espectador, então, deixa de sentir medo – e passa apenas a antecipá-lo. É como se a linguagem do horror tivesse se tornado tão codificada que qualquer tentativa de subversão já viesse com um manual de instruções. Por isso, quando surge um filme como A Hora do Mal, é impossível não perceber a diferença logo nos primeiros minutos.

A Hora do Mal acontece na pequena cidade de Maybrook, onde um evento inexplicável desencadeia o caos: 17 crianças acordam simultaneamente no meio da noite, fogem de casa e desaparecem sem deixar rastros. Enquanto a comunidade se despedaça, os olhos se voltam para Justine Gancy (Julia Garner), a professora das crianças, que se torna o alvo da desconfiança coletiva. O filme tece esse mistério através de múltiplas perspectivas – pais desesperados, crianças confusas e uma professora acusada – criando um quebra-cabeça psicológico onde ninguém parece totalmente inocente ou culpado.

Dirigido por Zach Cregger, que já havia surpreendido muita gente – não tanto a mim – com “Noites Brutais”, aqui o cineasta dá um salto ousado e ambicioso. Se antes ele brincava com as expectativas de forma pontual, agora ele expande essa desconstrução em uma escala quase épica. Cregger se permite experimentar não apenas com a estrutura do roteiro, mas também com a forma como a câmera se movimenta, como os cortes são distribuídos, como os olhares dos personagens se cruzam. É um filme que se alimenta da fragmentação – e a abraça como linguagem.

A Hora do Mal pode parecer um conto macabro de Stephen King filtrado pela estética visceral de David Fincher. Mas reduzir o filme a essa comparação seria injusto, pois Cregger tece referências muito mais complexas: a atmosfera sufocante de “Os Suspeitos”, onde ninguém é totalmente inocente; e até a estrutura fragmentada de “Magnólia”, com seus destinos que se cruzam sob o peso do acaso. No entanto, o diretor não se limita a homenagear, ele transformando essas influências em algo único, como se estivesse nos contando uma lenda urbana que, de tão bem construída, passa a ser verdade.

A montagem de A Hora do Mal é um organismo vivo, que pulsa junto com o mistério. Os capítulos se sucedem em ritmo não linear, alternando pontos de vista e linhas temporais, o que exige uma atenção do espectador que vai além do simples acompanhamento passivo da narrativa. Somos levados a montar o quebra-cabeça junto com o filme, uma peça por vez, sem nunca termos certeza se estamos vendo a imagem completa ou apenas mais um reflexo distorcido. Essa decisão narrativa não é gratuita: ela reforça a sensação de desorientação, de estar tateando no escuro, tentando entender não apenas o que está acontecendo, mas por que está acontecendo.

A câmera se move como um personagem silencioso. Em momentos, ela se alinha à altura dos olhos das crianças, aproximando o público da inocência ferida e da confusão que permeia aquelas pequenas figuras que, aos poucos, revelam camadas perturbadoras. Em outros momentos, assume o olhar frio dos adultos – pais, professores, vizinhos – que parecem tão perdidos quanto os próprios jovens que deveriam proteger. Essa alternância de perspectiva é um dos trunfos mais interessantes do filme. Não se trata apenas de contar uma história de múltiplos ângulos, mas de construir um mosaico emocional onde o horror não é algo que espreita nas sombras, mas que está entranhado na banalidade da vida cotidiana.

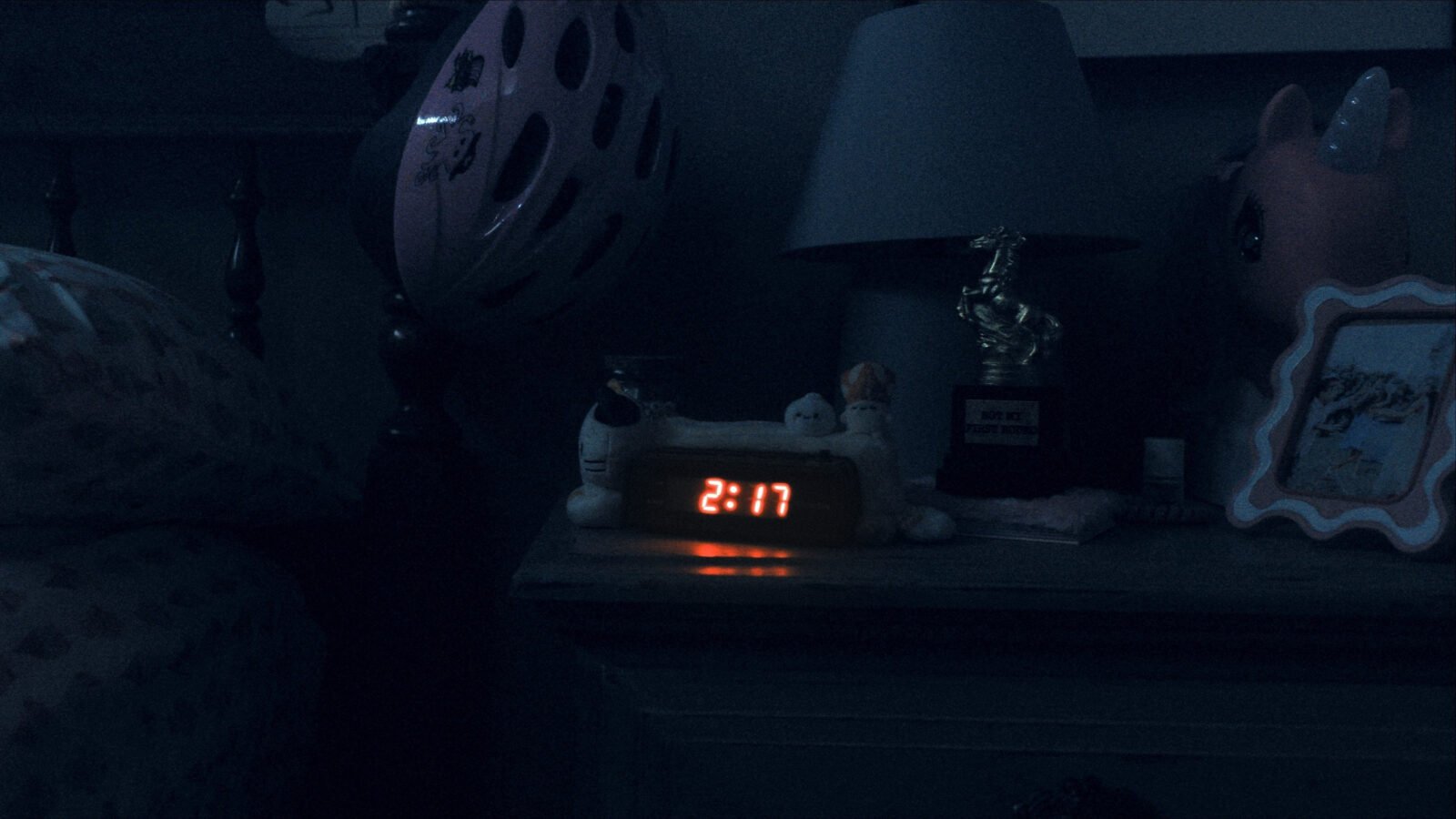

A direção de fotografia de Larkin Seiple é discreta, mas isso não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário, cada plano é pensado para reforçar o desconforto, seja através da composição desequilibrada, da luz que nunca revela totalmente o que está em cena, ou da paleta de cores que oscila entre o melancólico (excessivamente mais azulada) e o febril (com aquele tom mais alaranjado). Há cenas em que o espectador mal consegue respirar de tanta tensão – não porque algo vá acontecer, mas porque tudo pode acontecer. Os momentos mais inquietantes de A Hora do Mal são construídos com silêncio, com olhares demorados, com a sugestão do que não se mostra.

O elenco merece um destaque especial. Julia Garner entrega uma performance contida e devastadora, cheia de nuances. Alden Ehrenreich traz uma energia desconcertante, quase imprevisível, que contribui para a aura de instabilidade que permeia o filme. Mas é Amy Madigan quem realmente deixa uma marca indelével. Sua personagem é a encarnação do desequilíbrio emocional, uma figura que, mesmo quando silenciosa, parece carregar um furacão por dentro. Suas cenas são desconfortáveis de assistir, e é justamente esse desconforto que faz sua presença ser tão potente.

O terceiro ato do filme é um caso à parte. Ao contrário da maioria dos longas de terror, que perdem força quando se aproxima a hora da revelação, A Hora do Mal parece se reinventar. É como se todo o desconforto acumulado ao longo da narrativa finalmente encontrasse sua válvula de escape. A tensão explode em um clímax catártico, que mistura vingança, justiça e uma estranha sensação de alívio. E quando os créditos sobem, o silêncio na sala de cinema não é de indiferença, mas de digestão emocional. Algo ficou. Algo incomoda.

Há, é claro, momentos em que a ambição quase transborda. Em alguns trechos, a complexidade da estrutura parece ameaçar a clareza narrativa. Há decisões que podem soar estranhas ou mesmo excessivas. Mas essas escolhas fazem parte do risco assumido por um diretor que se recusa a jogar seguro. A Hora do Mal exige, provoca, desafia. E, nesse processo, pode até dividir opiniões, mas jamais passará despercebido.

O aspecto mais curioso é que, mesmo com toda essa complexidade, o filme nunca perde sua essência emocional. Há um coração por trás da frieza da estrutura. A dor das crianças, o desespero dos pais, o colapso das figuras de autoridade – tudo é tratado com respeito e sensibilidade. É um filme que fala de trauma, de culpa e da falência das estruturas sociais, mas o faz com a delicadeza de quem entende que o verdadeiro horror não está nas criaturas ou nos fantasmas, mas nas pessoas.

O mais admirável em A Hora do Mal seja justamente a forma como ele subverte a expectativa não apenas do susto, mas da própria narrativa de gênero. Ele é, sim, um filme de terror, mas é também um estudo de personagem, um quebra-cabeça psicológico, um conto moral. Ele não busca apenas assustar – busca marcar. E, nesse processo, cria um espaço raro dentro do gênero: o da reinvenção. Se o título sugere um tempo específico, uma espécie de aviso sombrio, o filme nos lembra que essa “hora do mal” não é algo que chega com um relâmpago ou uma entidade, mas que se constrói, dia após dia, dentro de cada gesto negligente, cada silêncio cúmplice, cada olhar desviado.

E assim, ao fim desta jornada labiríntica, A Hora do Mal se revela não apenas como um exercício de estilo ou uma ousadia narrativa, mas como uma reflexão inquietante sobre o tempo que vivemos – um tempo em que o verdadeiro mal não precisa mais se esconder. Ele já está entre nós. E talvez, apenas talvez, sempre tenha estado.

Leia outras críticas:

Deixe uma resposta