Doze anos após “Royals” estourar nas rádios e transformar uma adolescente neozelandesa em um fenômeno global, Lorde volta com Virgin, seu quarto álbum. Desta vez, porém, não há ostentação pop, nem a melancolia glamourizada de “Melodrama” ou o escapismo solar de “Solar Power”. Aqui, a artista se entrega a um exercício de expor suas cicatrizes sem filtros, em um disco que oscila entre o confessional e o ritualístico. Se antes ela cantava sobre ser “royal” sem coroas, agora fala de ovulação, DIUs e transtornos alimentares com a mesma naturalidade de quem conversa em um bar às 3 da manhã.

A produção, liderada por Jim-E Stack (com colaborações de Dev Hynes, Dan Nigro e Buddy Ross), abraça uma eletrônica orgânica, onde sintetizadores não se destacam, mas respiram. Um bom exemplo é “Shapeshifter”, as batidas quebradas e os arranjos texturizados criam um clima de tensão crescente, espelhando a letra sobre relacionamentos voláteis.

Já “Broken Glass” traz um piano minimalista e vocais sussurrados, quase como se Lorde estivesse confidenciando segredos ao ouvido do ouvinte. A escolha sonora não é aleatória: o álbum usa o silêncio e o espaço vazio como elementos narrativos, como em “Clearblue”, onde a voz a capela – inspirada no experimentalismo de “22, A Million”, de Bon Iver – amplifica o desespero contido na letra sobre um teste de gravidez.

Mas Virgin não é só sobre fragilidade. Há uma força subterrânea em faixas como “Favourite Daughter”, onde Lorde reflete sobre a sombra materna em versos que beiram o ensaístico: “Tudo que eu fiz foi para fazer minha mãe orgulhosa”. A música começa com um violão discreto e vai ganhando camadas de cordas e percussão, como se cada instrumento representasse uma geração de mulheres carregando o mesmo peso. Essa abordagem quase literária é um dos trunfos do disco. Lorde não entrega respostas; em Virgin ela está muito mais interessada em fazer perguntsa. Em “Hammer”, por exemplo, a letra questiona: “É amor ou é ovulação?”, enquanto a produção mistura batidas tribais com synths que lembram pulsações — uma metáfora sutil para o corpo como território de conflito.

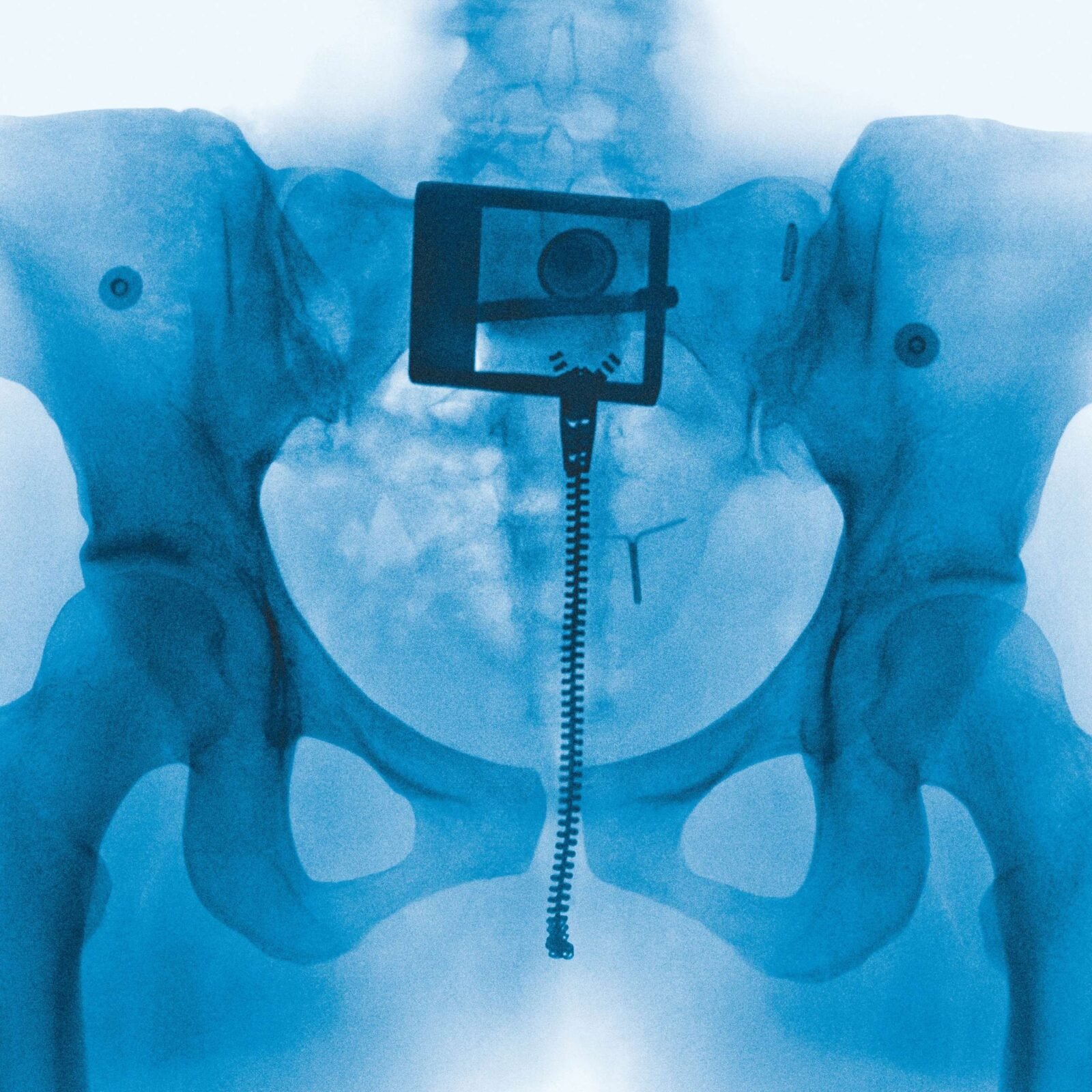

O conceito artístico do álbum é tão visceral quanto sua capa (uma radiografia pélvica com DIU). Lorde não quer ser decifrada facilmente. Em “Man Of The Year”, a ironia aparece em versos sobre um “homem perfeito” que soa mais como uma crítica à idealização romântica do que um elogio. A produção, com guitarras distorcidas e um refrão que deliberadamente não “gruda”, reforça a recusa em agradar aos algoritmos. É pop, mas não convencional. É íntimo, mas não acomodado.

E é justamente essa ambiguidade que faz de Virgin um disco fascinante. Enquanto Melodrama era uma festa com lágrimas mascaradas, e Solar Power um interlúdio ensolarado (porém mal compreendido), este álbum é um retrato da maturidade como um processo espinhoso. Em “What Was That”, a artista brinca com samples de risadas e vocais distorcidos, criando uma atmosfera onírica que contrasta com a letra sobre arrependimentos. Já “David” – possivelmente a música mais “pop” do tracklist – tem uma estrutura que parece desmontar a própria ideia de hit, com um clímax que se dissolve em vez de explodir.

Aqui, Lorde não está interessada em repetir fórmulas. Ela se permite falhar, como em Clearblue, onde a letra oscila entre o poético (“Há sangue quebrado em mim, passado de mãe para filha”) e o literal demais (“Cavalgo até chorar”). Esses tropeços, porém, são parte do charme. Virgin é sobre a beleza do imperfeito, sobre crescer e perceber que a maturidade não é um destino, mas uma jornada cheia de recuos.

Um dos maiores trunfos do disco é usar o errático, a sofisticação com pouco e não parecer uma emulação de um disco de baixo orçamento de uma artista independente. Há proposta interessantíssima em uma artista pop construindo um trabalho confessional. Ninguém sabe o que se passa na cabeça da artista, mas ela não convida a entrar na sua intimidade de maneira tão convincente que é difícil não terminar a audição criando um carinho maior pela Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, a pessoa por trás da Lorde.

Virgin, definitivamente, não entrega um refrão inesquecível, mas a sensação de ter testemunhado um renascimento em tempo real. Lorde poderia ter feito um disco sobre “superação”, mas preferiu um sobre dúvidas. E é aí que mora sua coragem. Em uma indústria obcecada por certezas, Virgin é um álbum que abraça o não saber. Que ousa ser estranho, quieto e, às vezes, desconfortável. Como a vida adulta, aliás.

Leia sobre outros discos:

Deixe uma resposta