Em 2019, quando li o primeiro volume de “Minha Coisa Favorita é Monstro”, senti estar diante de uma obra que não apenas me contava uma história, mas me transformava enquanto a lia. Foi, sem exageros, um dos quadrinhos que mais me marcaram naquele ano pré-pandêmico. Desde então, esperei com ansiedade pelo segundo volume da saga criada por Emil Ferris, não apenas pela curiosidade de saber o desfecho da jornada de Karen Reyes, mas pela ânsia de retornar a um universo onde o traço e o texto se entrelaçam como nervos de uma mesma criatura.

Agora que Minha Coisa Favorita é Monstro 2 chegou ao Brasil, novamente pela Quadrinhos na Cia, posso dizer: a espera valeu cada página. Ferris não apenas retoma sua narrativa como a empurra com mais força para as zonas de sombra – aquelas que existem tanto dentro quanto fora da protagonista. Com ainda mais densidade emocional e ambição narrativa, a autora entrega uma continuação que dialoga diretamente com os terrores do nosso tempo sem perder a ternura de sua personagem central.

Na continuação, Karen Reyes, a menina-lobisomem que narra a história por meio de seu diário ilustrado, continua sendo uma das vozes mais originais dos quadrinhos contemporâneos. Sua obsessão pelo assassinato de Anka Silverberg, vizinha sobrevivente do Holocausto, permanece o fio condutor da trama, mas o que era uma investigação noir no primeiro volume agora se torna uma espiral de amadurecimento. A narrativa salta entre o presente da protagonista e os fragmentos do passado de Anka, que evocam os horrores do nazismo com a frieza de um documento e a sensibilidade de uma lembrança que se recusa a desaparecer.

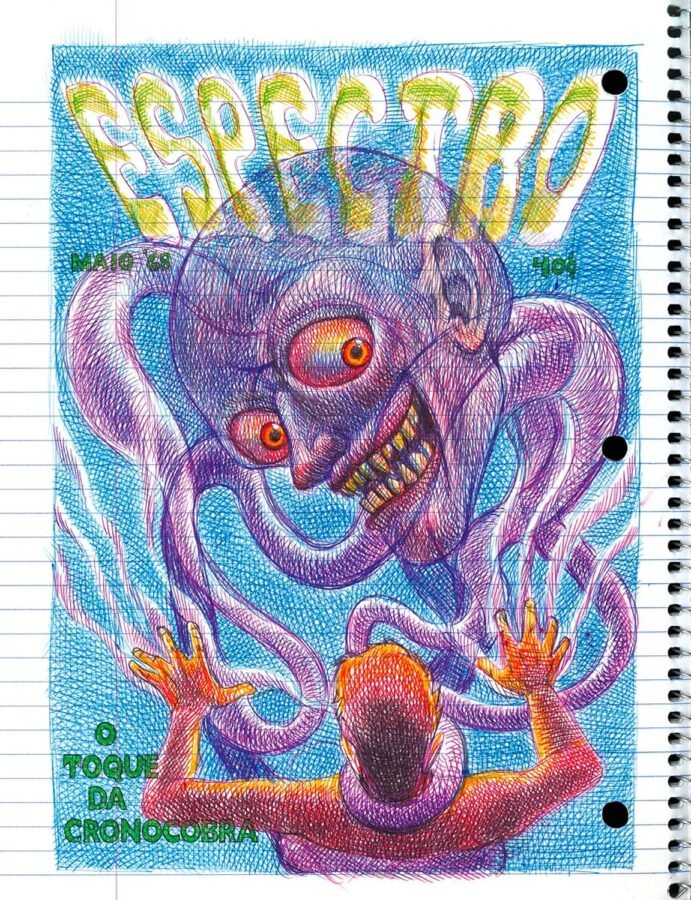

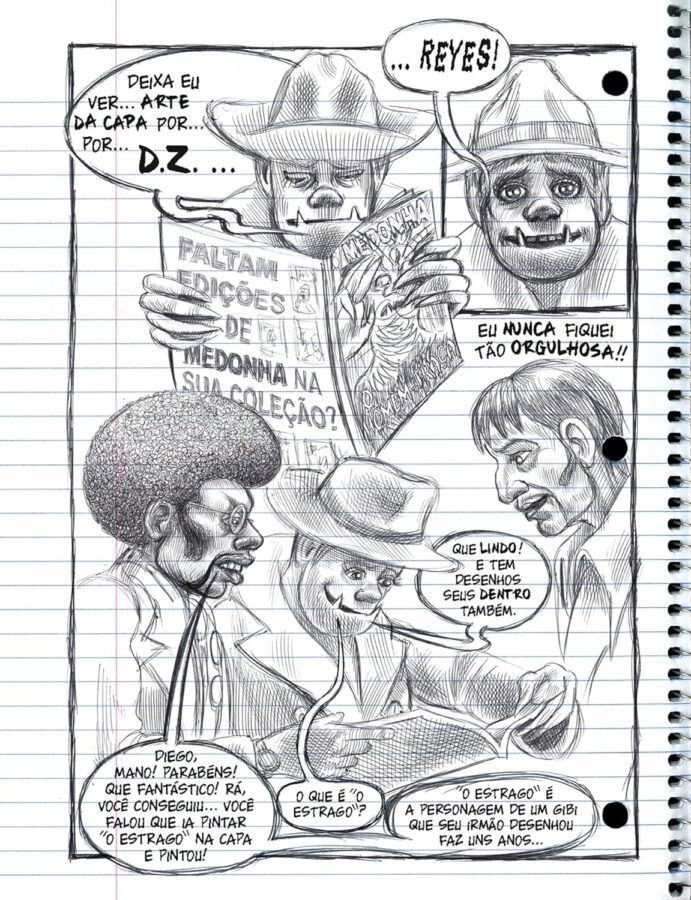

O que impressiona, no entanto, é como Ferris faz tudo isso sem recorrer a estruturas tradicionais. Em vez de balões convencionais e quadros rígidos, a autora usa páginas pautadas de caderno escolar, como se estivéssemos folheando um relicário íntimo. A estética da caneta esferográfica, que poderia parecer limitadora, transforma-se aqui em um dispositivo expressivo poderoso: os traços ora vacilantes, ora meticulosos, sugerem mais do que mostram, como se o desenho estivesse sempre à beira de se apagar – ou de gritar.

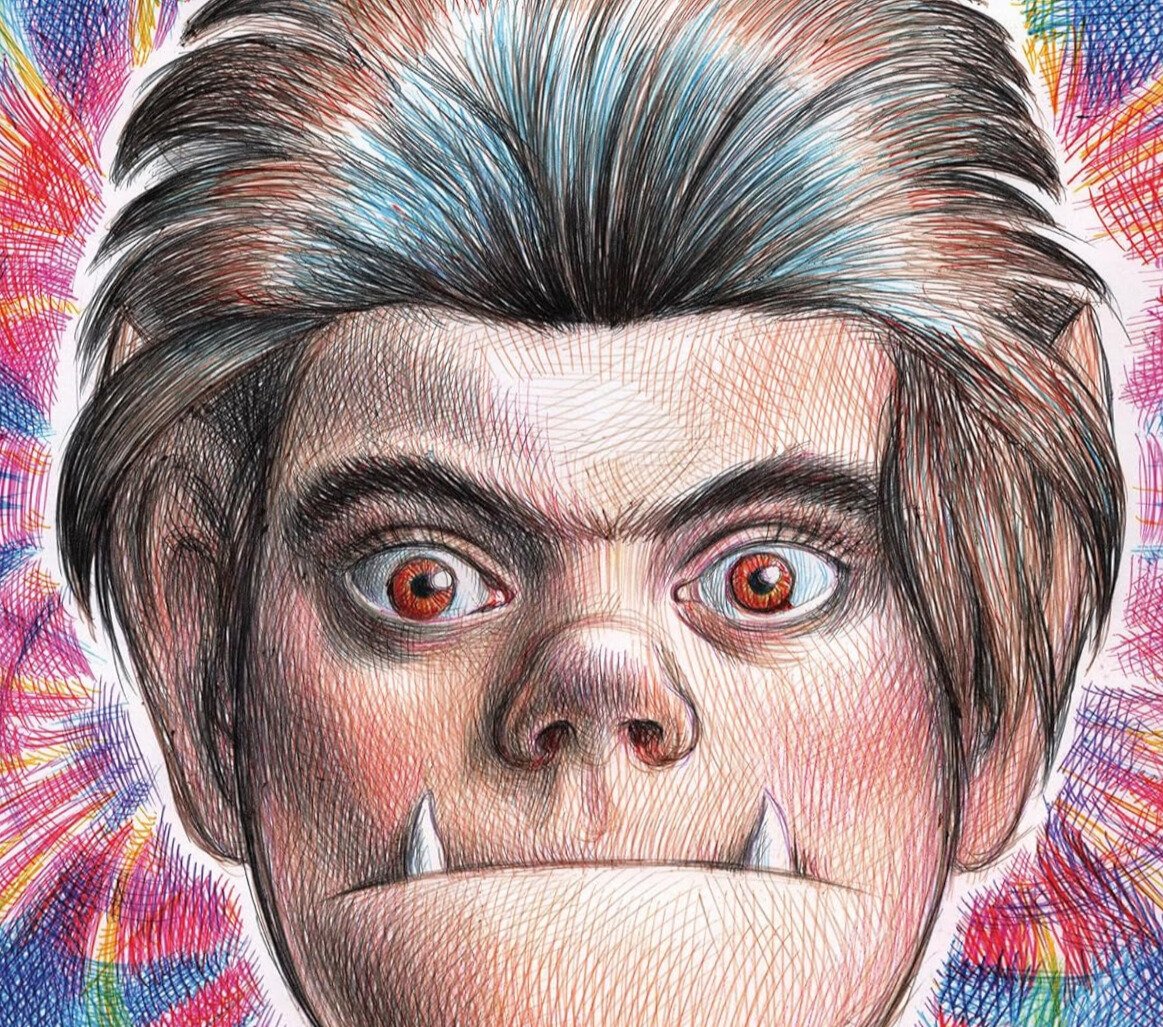

Há algo muito cinematográfico em sua composição. Os ângulos, as composições de página, a alternância entre esboço e minúcia evocam a linguagem do cinema de horror expressionista – a arte de Ferris é herdeira tanto de Edward Hopper quanto das capas de revistas pulp, onde monstros ganhavam forma nas bancas de jornal. E não é apenas uma questão de referência estética; essas imagens pop são parte da psique de Karen. Elas são como mitos pessoais, figuras simbólicas com as quais ela tenta decifrar o mundo.

Se o primeiro volume já tocava em temas como preconceito, solidão, e os monstros internos que todos carregamos, o segundo amplia esse escopo para o território da descoberta da sexualidade e da identidade. Karen começa a entender sua atração por outras meninas – e essa revelação acontece com a mesma sutileza com que se percebe o sol mudando a cor de um cômodo ao entardecer. Não é didático, não é anunciado: é sentido. A beleza dessa abordagem está justamente na forma como Ferris recusa rótulos fáceis ou pedagogias. Karen não busca se encaixar, ela quer entender. E, no processo, nos convida a fazer o mesmo.

Essa camada emocional também se reflete nas cores e tonalidades da arte. Embora o desenho seja majoritariamente feito com caneta azul – evocando a cor do luto, do colégio, do ordinário –, há momentos em que Ferris insere vermelhos intensos ou verdes esmaecidos, como se o próprio caderno sangrasse ou respirasse junto com a personagem. Essa paleta limitada não é uma limitação, mas uma escolha consciente que acentua o impacto emocional de cada página, tornando cada ruptura de padrão uma forma de sublinhar emoções.

O roteiro também evolui. Mais do que um mistério policial, este volume é uma narrativa de formação. A morte da mãe de Karen, a figura ambígua do irmão Dezê, os encontros com figuras marginalizadas, tudo isso contribui para a construção de uma personagem que está sempre deslocada, mas nunca à deriva. Ferris transforma a dor em matéria narrativa, o desconforto em gesto poético.

Tecnicamente, o quadrinho é uma aula de como usar o meio gráfico para contar histórias que não caberiam em outro formato. O diário ilustrado não é um capricho estético, mas o próprio dispositivo narrativo: é escrevendo e desenhando que Karen compreende o que vive. A simbiose entre texto e imagem é tamanha que, em muitos momentos, é impossível separar onde um termina e o outro começa. A história se desenrola não apenas nos acontecimentos, mas nos traços que os moldam.

Mas há algo além da técnica, além da meticulosa construção de personagens e do domínio visual. O que faz de Minha Coisa Favorita é Monstro 2 uma obra singular é sua convicção de que contar histórias é uma forma de resistência. Ferris nos lembra que, em um mundo onde o real pode ser mais brutal do que qualquer ficção, a arte é nossa forma de dar sentido ao indizível. E isso não é uma abstração: é a lição que Karen aprende ao confrontar tanto os horrores do passado quanto os dilemas do presente.

Em um dos momentos mais comoventes da obra, Karen escreve que os monstros maus não são os que se escondem no escuro, mas os que caminham entre nós com indiferença. É nessa linha tênue entre fantasia e realidade que o quadrinho opera, convidando o leitor a olhar para suas próprias monstruosidades – e para aquelas que herdamos como sociedade.

Ao fechar o caderno de Karen, fica a sensação de que passamos por algo mais profundo do que uma simples leitura. Estivemos em contato com o trauma, com a beleza, com o absurdo e com a infância. E, talvez sem perceber, tenhamos voltado ao início com olhos renovados. A menina-lobisomem continua ali, com seu capuz e seu olhar investigativo, mas agora sabemos que o verdadeiro mistério não era a morte de Anka. Era a vida de Karen – e tudo que ela nos faz ver.

Leia sobre outros quadrinhos:

Deixe uma resposta