Cinquenta anos depois de seu lançamento, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles retorna aos cinemas a partir desta quinta-feira (11) com o peso de um clássico – mas também com a leveza de uma descoberta. Eleito o maior filme de todos os tempos na mais recente edição da prestigiada lista da Sight and Sound, em 2022, o longa de Chantal Akerman não apenas sobreviveu ao tempo; ele o venceu.

Em uma era em que o cinema muitas vezes busca impactar pelo barulho, pela velocidade ou pelo espetáculo visual, essa obra monumental se impõe de forma oposta – pela paciência, pela repetição, pelo silêncio. E é exatamente por isso que essa revisita importa. Porque Jeanne Dielman não é apenas um filme que envelheceu bem; é um filme que amadureceu antes do mundo estar pronto para ele.

Em 2022, a lista da Sight and Sound, publicada a cada década pelo British Film Institute, que ranqueia os “melhores filmes de todos os tempos” segundo críticos do mundo inteiro, colocou Jeanne Dielman no topo. Não só superou gigantes como “Cidadão Kane”, “Um Corpo que Cai” e “2001: Uma Odisseia no Espaço”, como saltou da 35ª posição (em 2012) para a primeira. Isso não é pouca coisa. É, na verdade, uma revolução silenciosa – dessas que combinam bem com o estilo de Akerman. A escolha não revela apenas um novo gosto da crítica, mas uma reavaliação das prioridades do cinema: a valorização da forma como discurso, da rotina como conflito e da mulher como protagonista plena, não periférica.

Antes de mais nada, é importante esclarecer: escrevo aqui como homem hétero. Não falo de um lugar neutro, porque esse lugar não existe. Digo isso porque Jeanne Dielman provoca, em mim, uma experiência poderosa, mas percebo que o que sinto diante do filme não se compara ao que muitas mulheres relatam ao assisti-lo. O incômodo que me atravessa – fruto de longos planos, da repetição exaustiva, do silêncio –, para muitas espectadoras, é o espelho de uma vida inteira de invisibilidades, de funções atribuídas, de aprisionamento doméstico. Essa diferença de percepção é, talvez, a maior prova de que Akerman criou algo que vai além da análise técnica ou da crítica acadêmica. Ela fez arte viva.

A trama acompanha três dias da vida de Jeanne Dielman (vivida pela extraordinária Delphine Seyrig). Viúva, mãe de um adolescente e dona de casa, Jeanne mantém uma rotina milimetricamente planejada. Ela cozinha, arruma a casa, recebe os clientes com quem se prostitui discretamente para garantir a renda da casa. Tudo parece organizado, limpo, funcional. Mas é justamente nessa aparente estabilidade que se constrói a tensão: qualquer deslize, qualquer desvio mínimo dessa repetição, parece ser o prenúncio de algo inominável.

É curioso como o filme, ao se recusar a oferecer picos dramáticos convencionais, prende nossa atenção com a força de um thriller. O tempo, aqui, é o verdadeiro protagonista. O tédio se torna suspense. Os gestos cotidianos viram cenas de ação. Não no sentido hollywoodiano, mas no sentido bressoniano – estilo cinematográfico minimalista, uma marca registrada do francês Robert Bresson – da palavra: ação como gesto puro, como movimento essencial da existência. Essa radicalidade formal, por si só, já seria suficiente para tornar o filme uma peça única na história do cinema. Mas há mais.

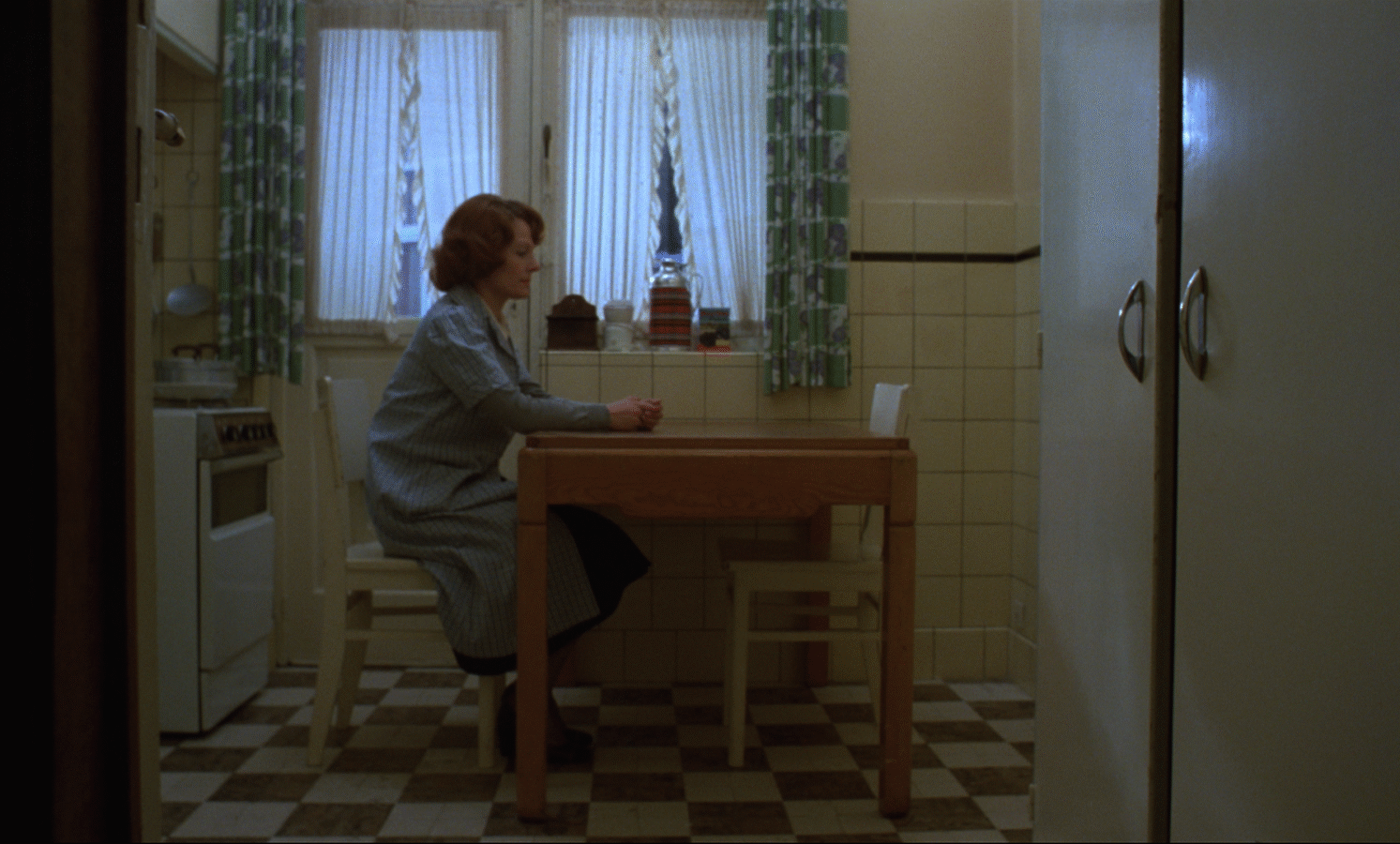

A fotografia de Babette Mangolte é um capítulo à parte. São planos longos, fixos, quase sempre frontais, que fazem da mise-en-scène um campo de batalha. A câmera não invade o espaço da personagem; ela observa, paciente. Essa escolha formal não é gratuita: ela cria distância, obriga o espectador a adotar um olhar mais contemplativo – ou, como sugerem alguns teóricos, um “estado meditativo”. O espectador, então, se torna cúmplice da rotina. Somos obrigados a perceber o detalhe: a maneira como Jeanne mexe uma colher, como dobra um casaco, como desliga uma luz. E quando algo sai do padrão – uma batata que cozinha demais, um botão errado – o impacto é físico. É como se o filme gritasse com o silêncio.

Essa forma austera de filmar transforma Jeanne Dielman em uma experiência sensorial. Não há trilha sonora externa, apenas sons diegéticos: panelas, água correndo, o ranger das portas, os saltos de Jeanne ecoando no chão de seu apartamento. Esse som do cotidiano ganha uma força absurda ao longo da projeção. É ele quem nos guia, quem nos aflige, quem revela os pequenos colapsos da rotina. A ausência de música nos deixa expostos, sem proteção emocional. Tudo o que sentimos vem da imagem e do som real. Nada é imposto.

Delphine Seyrig carrega o filme com uma interpretação que desafia qualquer definição tradicional. Ela não entrega emoção. Ela a retém. E nessa retenção, reside a força do filme. Não sabemos o que Jeanne sente – e é justamente por isso que sentimos tanto. Seyrig atua com o corpo, com os gestos mínimos, com os olhos que evitam o olhar. É uma performance que confunde a linha entre personagem e pessoa. Não há monólogo, não há catarse, não há diálogo explicativo. E mesmo assim, tudo está ali.

A montagem – ou melhor, a anti-montagem – é outro ponto técnico fundamental. Akerman filma em planos longos que respeitam a duração real das ações. Jeanne faz o café na mesma velocidade que qualquer um faria. E assistimos até o fim. Não há elipse. Isso não é apenas uma escolha estética, é um comentário político; os gestos femininos do cotidiano, historicamente apagados pelo cinema tradicional, aqui são preservados em sua totalidade. Eles importam. Eles dizem. Eles gritam.

E quando algo começa a sair do eixo, o filme não muda seu tom. Não há trilha que indique o perigo, nem câmera tremendo, nem música dramática. A perturbação é interna, como se o próprio espaço da casa começasse a se desestabilizar. Os enquadramentos continuam fixos, mas agora carregam uma tensão crescente. A repetição já não consola; ela sufoca. E o clímax – que não revelarei aqui, por respeito à experiência de quem ainda vai assistir – é um dos momentos mais impactantes da história do cinema justamente porque é silencioso, seco, inevitável.

Mas Jeanne Dielman não é apenas um exercício formal radical. É também – e talvez sobretudo – um gesto político. Akerman, aos 25 anos, ousou filmar a vida de uma mulher comum com a mesma seriedade que se dava aos grandes heróis masculinos. Isso, por si, já era revolucionário em 1975. Hoje, 50 anos depois, ainda é. Sua câmera não sexualiza Jeanne, não a transforma em vítima, tampouco em símbolo. Ela apenas a observa. E nesse gesto de atenção, reside uma força feminista poderosa. Não é um cinema que fala sobre a mulher. É um cinema que olha com ela. Que ouve com ela. Que sente com ela.

O salto do 35º lugar para o 1º na lista da Sight and Sound não se deve a uma moda passageira, como alguns apressados podem sugerir. Ele revela uma mudança profunda na forma como entendemos o que é “grande cinema”. Durante décadas, dominamos esse conceito com filmes feitos por homens, sobre homens, para homens. Jeanne Dielman desloca esse centro. Ela mostra que a revolução pode estar na cozinha, que o colapso pode ser silencioso, que a grandeza pode ser repetitiva e que o gesto de passar um pano na mesa pode ser mais cinematográfico do que mil efeitos especiais.

A essa altura, muitos já devem ter lido textos acadêmicos exaltando o filme como um “exercício fenomenológico”, uma “rejeição da representação” ou um “contra-cinema feminista”. Tudo isso é verdade. Mas talvez o maior mérito de Jeanne Dielman seja mesmo o mais simples: ela ensina a ver. Ensina a ouvir. Ensina a prestar atenção. E isso, convenhamos, é algo que anda em falta – tanto no cinema quanto na vida.

E é por isso que, enquanto os cinemas lotam para rever viagens espaciais que todos já decoraram, Jeanne Dielman volta para ocupar seu espaço com a serenidade de quem não precisa de efeitos para ser inesquecível. Ela volta porque o tempo finalmente a alcançou. E nós também. Como a própria estrutura do filme nos ensina: algumas transformações só acontecem depois de muito tempo, depois de muita repetição. E quando chegam, mudam tudo.

O tempo fez justiça a este filme. Agora, cabe a nós fazer o mesmo.

Leia outros especiais:

Deixe uma resposta